植物についての質問に塚谷教授が回答します。番組名:子ども科学電話相談(NHKラジオ第1)放送日時:6 …

葉の発生の制御機構と

その進化を解明する

Elucidating the regulatory mechanisms and evolution of leaf development

種子植物の地上部は、葉と茎だけでできている。花も葉が変形した器官の集合体である。したがって葉の発生の制御機構を理解することは、植物の形態形成のメカニズムの解明、さらには植物における多様性形成の理解にとって必須である。

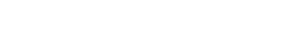

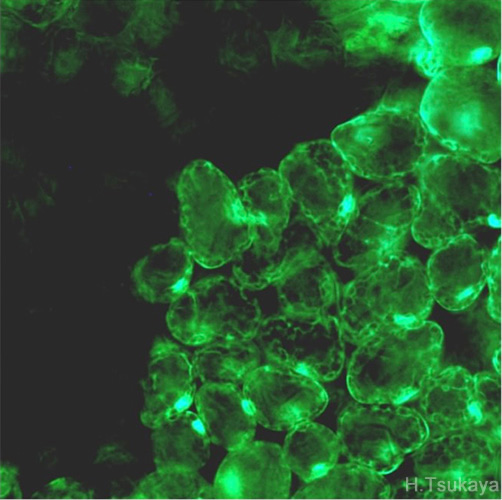

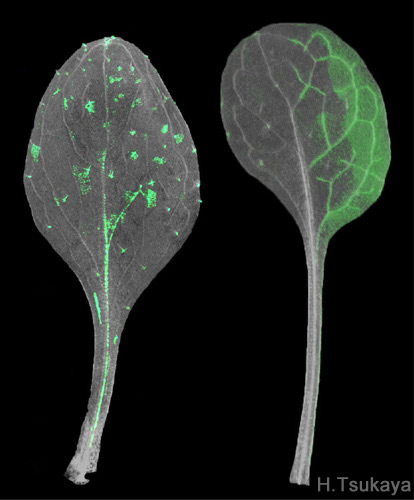

本研究室はこれまで、シロイヌナズナを中心的な研究材料として、世界に先駆けて葉の形・サイズを制御する重要遺伝子群を同定してきた。また細胞数が減少したとき、それを補うかのように細胞サイズが通常より大きくなる現象「補償作用」を見いだし、そのメカニズムの解明にも当たってきた。光の量や方向に応じた葉の形態の調整も、重要な関心テーマである。またモデル植物を用いた研究蓄積を背景として、葉の形態進化に関するエボデボ研究も進めている。それは例えばアワゴケ属の水陸両用植物が水環境に対して示す葉の発生の可塑性、あるいはアリ植物や単面葉、一葉植物に見られるような独特な葉形態の発生機構の解明である。さらに近年では、RNA-seqとインフォマティクスを駆使した、陸上植物の進化過程における葉の形態形成遺伝子ネットワークの変遷の理解もテーマとして掲げている。それらの目的のため、分子発生遺伝学を柱としつつ、古典形態学、生理学等幅広い研究手法を駆使して研究を進めているほか、ボルネオあるいはタイ産の非モデル植物、ゼニゴケなど、多彩な植物種を研究材料に用いている。

「葉」をキーワードに「植物」を理解しようというのが本研究室の主題である。

シロイヌナズナの葉について私たちはこれまで、その縦、横、厚さを制御する遺伝子群の同定を進めてきた。現在、各遺伝子と具体的な形の間に残された大きなギャップを埋める努力を続けている。

多細胞生物にとって器官・臓器のサイズ制御は大変重要である。植物の葉では、細胞増殖が不全になると細胞サイズがそれを補うように過剰に増大する「補償作用」という現象がある。私たちはこの謎の解明に取り組んでいる。

自然界の葉は実に多様である。シロイヌナズナの変異体レパートリーには見られないような、特殊な葉の例は枚挙に暇がない。モデル植物から得られた知見を基盤として、私たちは特殊形態の葉の進化メカニズムを解こうとしている。

水辺に適応した植物「水草」の葉は、異形葉性をはじめとした様々な適応的形質をもつ。アワゴケ属の植物を材料にそうした形質の進化機構の解明を進めている。

陸上植物において葉の獲得を可能にした分子機構を、進化学的観点から複数のモデル植物を選択し、分子生物学的手法、トランスクリプトーム、インフォマティクスなどを駆使し、その詳細を明らかにする試みを進めている。

※太字著者名:研究当時に塚谷研所属

Ishikawa N, Sakaguchi S, Hasekura C, Shipunov A, Matsuo A, Suyama Y, Tsukaya H, Ikeda H, Ito M. Ecol Evol. 2025 Mar 17;15(3):e71144. doi: 10.1002/ece3.71144. PMID: 40104632; PMCID: PMC11917114.

![]()

Kawade K, Nozaki M, Horiguchi G, Mori T, Yamaguchi K, Okamoto M, Tabeta H, Shigenobu S, Hirai MY, Tsukaya H. Metabolomics. 2025 Mar 31;21(2):46. doi: 10.1007/s11306-025-02249-9. PMID: 40164829; PMCID: PMC11958482.

![]()

Sarmiento-Mañús R, Fontcuberta-Cervera S, Kawade K, Oikawa A, Tsukaya H, Quesada V, Micol JL, Ponce MR. Heliyon. 2024 Dec 10;11(1):e41019. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e41019. PMID: 39801971; PMCID: PMC11720913.

![]()

Suetsugu K, Okada H, Suleiman M, Tsukaya H. Plant Biol (Stuttg). 2025 Mar 17. doi: 10.1111/plb.70004. Epub ahead of print. PMID: 40095580.

.

Suetsugu K, Tsukaya H. Plants, People, Planet, 7: 494–501. DOI: 10.1002/ppp3.10556.

![]()

Takeda R, Sato S, Ui T, Tsukaya H, Horiguchi G. Plant Cell Physiol. 2024 Sep 3;65(8):1310-1327. doi: 10.1093/pcp/pcae067. PMID: 38878059.

神奈川県に生まれる。植物好きが高じて研究者になったため、発生生物学を表看板としつつ、系統分類学、特に熱帯アジアの菌寄生植物の現地調査等を進めている。エッセイ書き、植物探査などが趣味。

tsukaya [at:mark] bs.s.u-tokyo.ac.jp

神奈川県に生まれる。植物好きが高じて研究者になったため、発生生物学を表看板としつつ、系統分類学、特に熱帯アジアの菌寄生植物の現地調査等を進めている。エッセイ書き、植物探査などが趣味。

tsukaya [at:mark] bs.s.u-tokyo.ac.jp

塚谷研では大学院生や研究員の募集もしています。

About Tsukaya Lab

塚谷研について

大学院説明会資料

研究内容や詳しい情報についてはメールにてお問い合わせください。

tsukaya [at:mark] bs.s.u-tokyo.ac.jp